{{'POUR_AMELIORER_VOTRE_EXPERIENCE' | translate}}. {{'EN_SAVOIR_PLUS' | translate}} ›

Quand le populisme permet l’expression des inaudibles

- Baticle, Christophe (Université de Picardie Jules Verne)

Abstract

En France, le CPNT (Chasse, pêche, nature et traditions) est né en 1989 de la réunion des contestations provenant des paloumayres[1] du Sud-ouest et des sauvaginiers[2] du Nord, quant à la régulation des chasses dites « traditionnelles »[3]. Initialement, un premier ballon d’essai avait été lancé par un mouvement de « chasseurs en colère », en 1988, dans la Somme (Picardie), à l’occasion du référendum sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. De corporatiste à ses origines, la formation politique menée par André Goustat a très vite cherché à « monter en généralité »[4], en se plaçant sur le créneau de la ruralité, réanimant par là cette ancienne dichotomie ville versus campagne analysée par Stein Rokkan et Seymour Martin Lipset[5].

L’introduction des chasseurs français sur l’arène électorale est à relier à l’émergence d’une politique environnementale de la part l’Europe communautaire, tant la directive 79-409, dite « Oiseaux », a catalysé les craintes quant à une dépossession du cadre national dans la régulation juridique des modes de chasse. On a en effet observé un semblable courant en Italie dans les années 1990 et la fronde cynégétique des hobereaux anglais a fait parler d’elle au début du présent millénaire. Ces mouvements n’ont néanmoins pas eu le retentissement et la pérennité du CPNT, qui s’est présenté à la presque totalité des consultations électorales depuis sa fondation.

L’influence des ruralistes, quant à mise à l’agenda politique du thème des campagnes reléguées, se ressent notamment aujourd’hui par la présence au gouvernement d’un ministre chargé de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales (Jean-Michel Baylet) et d’une secrétaire d’État (Estelle Grelier), mais encore par une loi relative au développement des territoires ruraux, en 2005. Par ailleurs, dans la nouvelle région Hauts de France, ce sont les chasseurs qui sont aux manettes de la politique de l’environnement.

La question du peuple des campagnes est certes au centre de l’analyse agrarienne du CPNT, mais elle doit être revisitée à l’aune des prises de position du parti ; lequel, en 2002, lors de l’élection présidentielle (où son candidat, Jean Saint-Josse, avait obtenu 1 204 689 voix et 4,23% des suffrages exprimés au premier tour), avait appelé à faire barrage au Front national. Par ailleurs, depuis qu’il est devenu un satellite du parti Les Républicains (droite parlementaire), son opposition à l’extrême droite s’est confirmée.

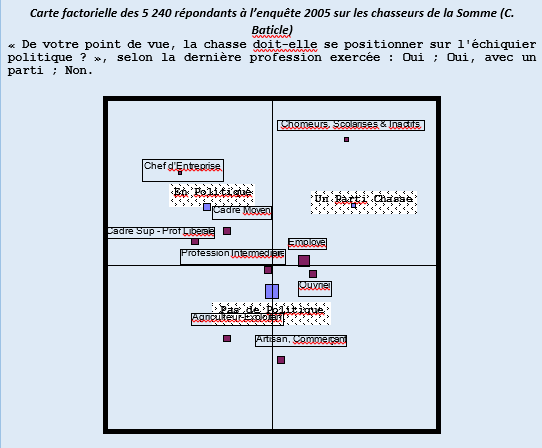

Nous avons précédemment cherché à montrer comment cette formation partisane avait permis l’expression d’une politisation pour les « petits chasseurs » des classes populaires[6]. On constate, en effet, que les soutiens du CPNT restent largement le fait de personnes aux marges de l’emploi.

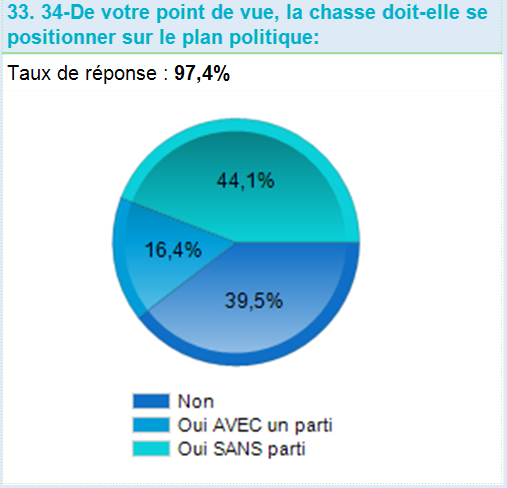

Une enquête plus récente, réalisée en 2014 sur plus de 2 000 des adhérents aux fédérations départementales des chasseurs du Nord et du Pas-de-Calais, permet également de révéler que si l’option partisane a perdu de son aura, en revanche la politisation de la chasse française reste une réalité souhaitée par ces chasseurs.

Notre questionnement consistera à croiser les analyses, afin de viser à comprendre le rôle d’un parti comme le CPNT dans la défiance des espaces qui se ressentent aujourd’hui délaissés par les politiques publiques, au premier rang desquels on trouve les territoires classés ruraux, qui apportent un renfort électoral notable au Front national. S’agit-il d’un classique contre-feu, instrumenté par la droite parlementaire ? Au-delà de cette hypothèse de la stratégie du détournement, que se joue-t-il dans la politisation d’une catégorie de territoires ? Notre option consistera à développer l’idée selon laquelle l’instrumentation ne vaut que parce qu’elle est comprise et retournée de la part d’électeurs déçus par l’offre partisane classique, ce qui les pousse à mettre en avant cette « scène sociale secondaire »[7] qu’était la chasse, devenue pour eux prioritaire en l’absence de perspective politique d’ensemble.

[1] Adeptes de la chasse des palombes.

[2] Pratiquants aux gibiers d’eau, dits « sauvagines ».

[3] Cf. Christophe Baticle : Les pratiques de chasse comme affirmations politiques du principe d’autochtonie. Dimensions territoriales des luttes cynégétiques. Etudes de cas de la Picardie, Savoie, Normandie et Pyrénées. Thèse de doctorat de socio-anthropologie, sous la direction de Jean Copans et de Bernard Kalaora, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, décembre 2007.

[4] Cf. Jacques Lolive : « La montée en généralité pour sortir du Nimby : la démobilisation associative contre le TGV Méditerranée, in Politix, n°39, troisième trimestre 1997, pages 109 à 131.

[5] Cf. Structures de clivages, systèmes de partis et alignement des électeurs : une introduction, Bruxelles, Université de Bruxelles, 2008, Coll. UB lire Fondamentaux.

[6] Cf. Christophe Baticle : « Un espace public oppositionnel contrarié ? L’institutionnalisation partisane de la rébellion cynégétique en France », revue Recherches sociologiques et anthropologiques (Louvain, Belgique), n°46-1, 2015, coordonné par Mathieu Berger et Jean De Munck, pp. 183-203. https://rsa.revues.org/1464

[7] Cf. Jean-Louis Fabiani : « Quand la chasse populaire devient un sport. La redéfinition sociale d’un loisir traditionnel », in Etudes rurales, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, avec le concours du CNRS, numéro spécial 87-88, « La chasse et la cueillette aujourd’hui », juillet-décembre 1982, pages 309 à 323.

- ACCUEIL

- L’ABSP

- Groupes de travail

- Règlement organisant l’activité des groupes de travail

- Action publique

- Démocratie

- Elections, partis & opinion publique

- Europe

- Fédéralismes, régionalismes & décentralisations

- Genre & politique

- Mémoire et Politique

- Méthodes de recherche

- Migration, diversité culturelle et politique

- Questions sociales – Conflits sociaux

- REGIMEN

- Sociologie politique internationale

- Théorie politique

- PUBLICATIONS

- PRIX & SOUTIEN

- Événements

- EDT SCIENCE PO

- Contact